2

2

Diagenese

der

Kutikula

Fossiles Kutin – ein vieldiskutiertes Thema

Unter

„Diagenese“ fasst man alle physikalisch-chemischen Prozesse zusammen, die zu

einem chemischen Umbau fossiler Stoffe beitragen. Sie werden ausgelöst und ermöglicht

durch Sedimentdruck, Erdwärme und Wasser mit seiner Fähigkeit, Mineralien zu lösen

und zu transportieren. Im Sediment eingeschlossene Fossilien erfahren hierbei

einen Wandel ihrer chemischen Struktur, der im Falle der pflanzlichen Kutikula

und Pilzlager zu einem bemerkenswerten Ergebnis führt. Die

Zellen der Blattepidermis Höherer Pflanzen erzeugen nach außen eine

wasserdichte Außenschicht, die Kutikula. Obwohl sie selbst nicht aus Zellen

besteht, zeichnet sie das Zellmuster der Epidermis nach, weil dort, wo die

Zellen aneinander grenzen, mehr Kutin in die Zellwand eingelagert wird. In

fossilen Pflanzenresten ist die Kutikula oft die einzige noch erkennbare

Struktur. Da sie das Zellmuster der Epidermis konserviert, erleichtert sie eine

systematische Zuordnung selbst kleinster Pflanzenreste. Fossile

Kutikeln kommen nicht nur im Keuper vor. Sie wurden von vielen Fundstellen, aus

verschiedenen Formationen und Erdzeitaltern beschrieben. Dabei ist nicht nur

ihre bernsteinartige Färbung bemerkenswert. Noch mehr erstaunt, dass sich auch

im relativ groben Sediment, wie dem Schilfsandstein, das Zellmuster erhalten

konnte. Die Körnung des Einbettungsmaterials ist grober als die in der Kutikula

noch erkennbaren cytologischen Strukturen. Dies legte die Vermutung nahe, dass

die Kutikula weitgehend unverändert vorliegt, möglicherweise noch mit ihrem

ursprünglichen Material, dem Kutin vorhanden ist. Mit

der Erforschung fossiler Kutikeln befasst sich die Kutikularanalyse, ein

Teilgebiet der Paläobotanik. Sie vergleicht die Zellmuster fossiler und

rezenter Pflanzen, um Hinweise auf Evolution und systematischen Anschluss zu

bekommen. Da liegt es auf der Hand, dass man auch wissen möchte, woraus die

fossile Kutikula eigentlich besteht und warum gerade dieser Teil der Pflanzen

sich so gut erhalten hat. Die chemische Analyse fossilen Kutins erwies sich als

schwierig und führte zu einer langen wissenschaftlichen Diskussion, die noch

nicht abgeschlossen ist. Die Kutikula vieler rezenter Pflanzen besteht hauptsächlich

aus den wachsartigen Kohlenwasserstoffen Kutin und Kutan, die chemisch äußerst

widerstandsfähig sind. Nicht einmal heiße, konzentrierte Schwefelsäure, die

organische Stoffe schnell zersetzt, kann sie zerstören. So verwundert es nicht,

wenn lange Zeit angenommen wurde, dass die Kutikula fossiler Pflanzen auf Grund

ihrer chemischen Widerstandskraft Jahrmillionen überdauern konnte. Mit dieser

Problematik beschäftigte sich bereits K. Bornemann,

einer der Pioniere der Paläobotanik, in einer Publikation von 1856. Darin

berichtet er über fossile Pflanzenkutikeln aus dem Unteren Keuper Thüringens.

Deren guter Erhaltungszustand und große Ähnlichkeit mit den Kutikeln rezenter

Cycadeen brachte ihn auf die Idee, das ursprüngliche Kutin sei in fossilen

Kutikeln unverändert erhalten. Um das zu beweisen, zeigte er, dass sich fossile

und rezente Kutikeln gegenüber aggressiven Chemikalien, wie z.B. konzentrierten

Säuren, chemisch gleich verhalten. Damit konnte er das Kutin zwar nicht

eindeutig nachweisen, seine Argumentation war aber so überzeugend, dass sich

die Vorstellung, fossile Kutikeln bestünden aus dem ursprünglichen Kutin, im

Wesentlichen bis heute behaupten konnte. Auch mit modernen Analysemethoden und

teils erheblichem technischem Aufwand (Tegelaar

et al. 1991) ist man in dieser Frage nicht wesentlich weiter gekommen.

Daher findet sich auch in neuerer Literatur nach wie vor die Ansicht, Kutin habe

sich unverändert fossil erhalten. So lesen wir z.B. bei Kelber (1999,

S. 360) zu einer Abbildung fossiler Kutikeln: „Blattspitzen von

Equisetites arenaceus in Substanzerhaltung“, was heißen soll, die Kutikula

besteht aus dem ursprünglichen Kutin.

1

2

2

Auch die Pilzfunde aus dem Unterfränkischen Keuper geben Anlass, die heutige Lehrmeinung, das Kutin habe unverändert überdauert, in Frage zu stellen. Wir finden nämlich bei den Pilzen die gleiche strukturbietende Fossilisation. Sie bestehen aus dem gleichen bernsteinartigen Fossilmaterial wie die Kutikeln ( Fig. 3).

3  4

4  5

5

Pilzhyphe auf fossiler Kutikula

Fig.

3 im

REM

SiO2-Asche einer fossilen

Kutikula

Pilzhyphe auf fossiler Kutikula

Fig.

3 im

REM

SiO2-Asche einer fossilen

Kutikula

6

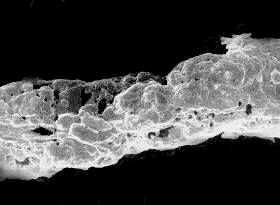

SiO2-Asche einer fossilen Pilzhyphe

Diese Tatsache verwundert, denn Chitin ist ein Kohlenhydrat, Kutin dagegen ein wachsartiger Kohlenwasserstoff. Wir haben also zwei chemisch völlig verschiedene Stoffgruppen vor uns. Da die fossilen Pilze und Kutikeln offensichtlich aus dem gleichen Material bestehen, kann es sich dabei weder um Chitin noch um Kutin handeln. Man muss vielmehr annehmen, dass beide Stoffe diagenetisch in den bernsteinartigen Stoff, aus dem sie heute bestehen (Fig.1), umgebaut wurden. Das wird durch REM-Aufnahmen bestätigt. Sie machen deutlich, dass Hyphen und Kutikula ineinander verschmolzen sind, d.h. sie bestehen aus dem gleichen Material ( Fig. 4). Um Informationen über die chemische Zusammensetzung des Fossilmaterials zu bekommen, wurde das Verhalten rezenter/fossiler Kutikeln/Pilze gegenüber Hitze/Chemikalien untersucht und verglichen (Ziegler 1997). Dabei zeigten sich erhebliche Unterschiede zwischen rezentem und fossilem Material. So sind u.a. rezentes Kutin/Chitin wasserabstoßend und ihre Asche besteht aus Oxiden und Carbonaten. Fossile Kutikeln und Pilze dagegen saugen Wasser und ihre Asche besteht aus Kieselsäure ( Fig. 5 und 6). Die Entdeckung, dass fossiles Kutin mit Kieselsäure durchsetzt ist, widerlegt die seit Bornemann (1856) herrschende Lehrmeinung, Kutin habe in Substanz überdauert. Somit stellt sich die Frage: Welcher Prozess verwandelte das Kutin der Pflanzen und das Chitin der Pilze in den bernsteinartigen Stoff, aus dem sie heute bestehen, und woraus besteht dieser Stoff?

Permineralisation mit SiO2 Übersicht