2

2

Fossile Reste

bestehen normalerweise nicht mehr aus den biogenen Ausgangsstoffen, denn

organisches Material wird nach dem Absterben der Lebewesen rasch von

Mikroorganismen abgebaut. Auch wenn sich der biologische Abbau verzögert oder

gestoppt wird, wie bei der Torfbildung, werden die Biomoleküle spätestens beim

Inkohlungsprozess chemisch so stark umgebaut, dass ihre ursprünglichen

Strukturen weitgehend verschwinden. Hierbei setzen physikalische Kräfte wie

Sedimentdruck oder Erdwärme in fossilen Ablagerungen chemische Prozesse in

Gang, die zur völligen Zerstörung der Biomoleküle bzw. zu deren totalen Umbau

führen. Im Vorgang der Diagenese werden selbst mineralische Komponenten von

Knochen oder Kalkschalen gegen andere Mineralien ausgetauscht. Auch eine noch so

erstaunliche Erhaltung der äußeren Form bedeutet nicht, dass vom ursprünglichen

Organismus auch nur ein Molekül erhalten ist. Dennoch hat man die Vorstellung,

dass sich in Fossilien bestimmte Biomoleküle erhalten haben könnten, nie

aufgegeben. Tatsächlich wird heute die Suche nach molekularen Fossilien mit

Verfeinerung der Untersuchungstechniken immer erfolgreicher. Seit den Tagen

Bornemanns wurde wiederholt versucht, das in der fossilen Kutikula vermutete

Kutin chemisch nachzuweisen, in neuerer Zeit auch mit modernen Verfahren, wie

z.B. der Gaschromatografie. Hierzu wird zunächst die fossile Kutikula durch

Pyrolyse in ein Molekülgemisch zerlegt, um darin nach molekularen Bausteinen

des Kutins zu suchen (Tegelaar et al.

1991). Auf diese Weise konnte man zwar Kutin- und Kutanbausteine als

Bestandteile der fossilen Kutikula nachweisen, aber die besondere chemische

Natur des fossilen Kutins, vor allem die Rolle der Kieselsäure hat man so

nicht erkannt. - Aus den physikalisch-chemischen

Unterschieden zwischen rezentem und fossilem Material kann man schließen, dass

sowohl das Kutin der Pflanzenblätter als auch das Chitin der Pilze diagenetisch

verändert wurden. Die Ausgangsstoffe Kutin, Kutan und Chitin sind zwar noch im

fossilen Material enthalten, haben aber sozusagen ihre molekulare Identität

verloren. Ihre chemische Struktur wurde eingebunden in Kieselsäuren als Teil

einer komplexeren Verbindung. Es handelt sich um eine bisher nicht bekannte

Form fossiler Erhaltung bei der Biomoleküle durch Kieselsäure chemisch

gebunden und somit konserviert wurden. Das gilt nicht nur für die

Zellwandstoffe Kutin/Kutan/Chitin, sondern auch für Zellinhaltsstoffe, wie die

Entdeckung fossiler Flechtenstoffe gezeigt hat. Es ist durchaus zu erwarten,

dass sich mit Verfeinerung der Analysemethoden diese besondere Form fossiler

Erhaltung als Fundgrube für molekulare Fossilien erweisen wird. Wichtige

Voraussetzung einer erfolgreichen Suche ist die genaue Kenntnis ihrer Chemie,

die auf Kieselsäuren basiert.

Fossile Siliziumorganische Verbindungen

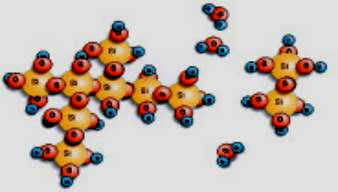

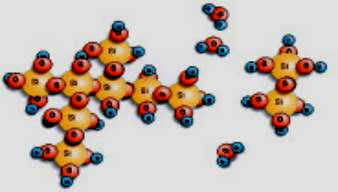

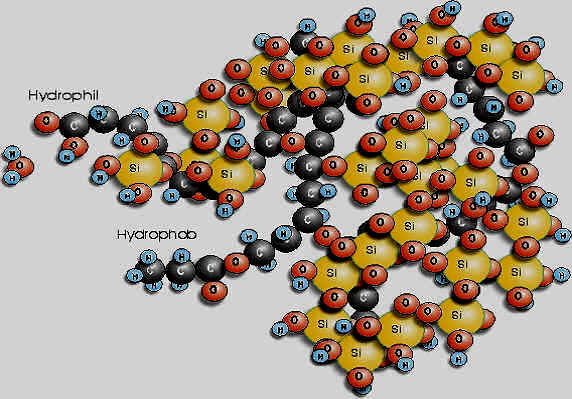

Man weiß, dass Wasser unter bestimmten Voraussetzungen aus silikathaltigen Gesteinen niedermolekulare Kieselsäuren mobilisiert, die im feuchten Sediment wandern und in eingeschlossene Fossilien diffundieren können (Willstätter 1931). Wenn sie im Fossil zu Polykieselsäuren kondensieren, entstehen verkieselte Versteinerungen. Die sind relativ häufig zu finden und wurden oft beschrieben, vor allem für verkieselte Hölzer. Organ-, Gewebe-, ja sogar Zellstrukturen des Holzes bleiben dabei erhalten, wirken gewissermaßen als Matrize für das Kristallgitter der Kieselsäuren. Dabei ist durchaus möglich, dass auch organische Moleküle des ehemaligen Pflanzenkörpers mit der Kieselsäure Bindungen eingehen und in das wachsende SiO2-Kristallgitter eingeschlossen werden (Leo et Barghoorn 1976). Die fossile Kutikula enthält zwar Kieselsäure, es deutet allerdings einiges darauf hin, dass hier eine andere chemische Struktur vorliegt. Während verkieseltes Holz fast vollständig aus SiO2 besteht, deshalb hart, spröde und nicht brennbar ist, besteht die fossile Kutikula, wie Verbrennungs-Analysen ergaben, nur zu ca. 20 % aus SiO2, ist im feuchten Zustand geschmeidig und verbrennt bei starker Wärmezufuhr mit einer Stichflamme. Da derartige Materialeigenschaften mit der chemischen Struktur bisher bekannter Verkieselungen nicht erklärbar sind, stellt sich die Frage nach ihrer chemischen Zusammensetzung und welche Rolle die Kieselsäure dabei spielt. Eine Analyse der molekularen Struktur des fossilen Kutins ist nicht möglich, ohne sie zu zerstören. Eine Möglichkeit, indirekt Informationen über sie zu gewinnen, ist der experimentelle Vergleich mit Stoffen, die ähnliche Eigenschaften aufweisen und deren molekulare Zusammensetzung bekannt ist. Zwischen den chemisch-physikalischen Eigenschaften eines Stoffes und seinem molekularen Bau besteht ein enger Zusammenhang, wodurch man vom einen auf das andere schließen kann.-Dem fossilen Kutin vergleichbare Eigenschaften haben Silikone und Silikagele, technische Kunststoffe, die belegen, dass Kieselsäuren sowohl starre, wassersaugende als auch flexible, wasserdichte Strukturen aufbauen können. Silikone bestehen aus einem Netzwerk von Polykieselsäuren, an das organische Komponenten unterschiedlichster Art gebunden werden können ( Fig. 1). Man erhält brennbare, wasserfeste, flüssige bis feste Kunststoffe, die als Schmier- oder Dichtungsmittel geeignet sind (Schmidt 1967). Kieselgele dagegen entstehen durch Kondensation aus wasserlöslichen, niedermolekularen Kieselsäuren und bilden kristallartige Riesenmoleküle ( Fig. 2). Getrocknet sind sie starr und besitzen eine große innere Oberfläche. Wegen ihrer Fähigkeit zu reversibler Wasseraufnahme werden sie als Trocknungsmittel eingesetzt. Die fossile Kutikula hat physikalisch-chemische Eigenschaften sowohl der mineralischen Silikagele als auch der mehr organischen Silikone: Sie ist trocken brüchig wie Silikagel und fähig zu reversibler Wasseraufnahme. Sie ist brennbar und im feuchten Zustand flexibel wie Silikon. Es gibt einerseits Gemeinsamkeiten mit beiden Stoffgruppen (SiO2-Gehalt), andererseits aber auch Unterschiede gegenüber beiden, so dass sie weder mit Silikon (wasserabstoßend) noch mit Silikagel (nicht brennbar) identisch sein kann. Zur Erklärung der physikalisch-chemischen Eigenschaften der fossilen Kutikula muss daher eine Kombination der molekularen Muster von Silikagelen und Silikonen angenommen werden, d.h. eine Grundmasse aus vernetzten, wasserhaltigen Polykieselsäuren, an die organische Reste, wie z.B. das Kutin über sehr stabile Si-O-C Brücken gebunden sind. Dabei liegt das molekulare Netzwerk des Kutins, in einer Matrix aus Polykieselsäuren, vergleichbar einer Stahlmatte im Beton ( Fig. 3). Wegen seiner hydrophoben und hydrophilen Eigenschaften kann das fossile Kutin sowohl polare (Wasser, Alkohol) als auch unpolare Flüssigkeiten (Öle) aufnehmen. Der im trockenen Zustand spröde Stoff wird dann geschmeidig. Die Stelle des Kutins können auch andere Biopolymeren einnehmen, so in den fossilen Pilzen das Chitin, dessen Glucosaminketten ebenfalls durch Si-O-C oder SI-C Bindungen eingebunden sind (Ziegler 1997).

2

2

3

Kieselsäure stoppt Inkohlung

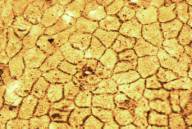

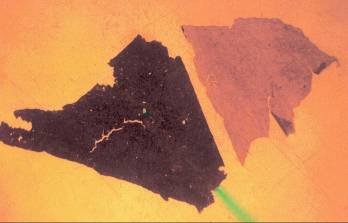

Die bergmännisch abgebaute Steinkohle stammt größtenteils aus dem Karbon. Was wir Kohle nennen, entstand aus unverwesten Pflanzenresten im Verlauf langer Zeiträume in sehr komplizierten physikalisch-chemischen Prozessen. Das Ergebnis ist ein komplexes Gemisch aus teils hochpolymeren Stoffen. Die Kohlebildung, der sog. Inkohlungsprozess, besteht im Wesentlichen darin, dass organische Moleküle durch hohen Sedimentdruck so stark zusammengepresst werden, dass es zwischen ihnen zu chemischen Reaktionen kommt und dabei neue Verbindungen entstehen. Dabei werden die Moleküle völlig umgebaut, so dass die molekularen Ausgangsstrukturen verloren gehen. Dieser Prozess kann, wie die fossile Kutikula zeigt, durch mineralische Kieselsäure gestoppt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen, wobei der pH-Wert eine ausschlaggebende Rolle spielt, wird Kieselsäure aus silikathaltigem Gestein mobilisiert. In niedermolekularer Form ist sie wasserlöslich, kann im feuchten Sediment wandern und schließlich auch in fossile Reste gelangen. Durch Änderung des pH-Wertes infolge der Inkohlung, beginnen die Kieselsäuren im Fossil zu immer größeren Polykieselsäuren zu kondensieren. Die dem biologischen Abbau entgangenen Reststrukturen werden dadurch in das sehr stabile Molekülgitter der Kieselsäuren eingebaut. Fossile Kutikeln unterscheiden sich teils stark im Grad der Inkohlung, was sich in unterschiedlichen Färbungen zeigt. Sie sind pechschwarz und völlig undurchsichtig, wenn wenig Kieselsäuren eingedrungen sind und die Inkohlung erst spät gestoppt wurde (Fig. 4). Stand rechtzeitig ausreichend Kieselsäure zur Verfügung, ist die Kutikula gelb-rot und durchsichtig (Fig. 5). Der Inkohlungsprozess kann im Fossil auch heute noch durch starkes Erhitzen fortgesetzt werden. Die Wärmeenergie löst die Si-C und Si-O-C Bindungen, so dass die während der Diagenese gestoppte Inkohlung wieder einsetzt (Fig. 6).

4 5

5

stark inkohlte unbehandelte Kutikula kaum inkohlte, unbehandelte Kutikula

6

6

Künstliche Inkohlung durch Hitzebehandlung: fossile Kutkula, rechts vor, links nach Erhitzen auf 500 oC

Die hohe chemische Widerstandsfähigkeit und Hitzebeständigkeit solcher Verkieselungen lässt vermuten, dass hier sehr stabile Atombindungen zwischen Silizium und Kohlenstoff vorliegen. Verbindungen des Siliziums mit organischen Komponenten bezeichnet man in der Kunststoffchemie allgemein als siliziumorganische Verbindungen, die wegen ihrer Kombination mineralischer und organischer Eigenschaften technisch interessant sind. In der fossilen Kutikula sind die siliziumorganischen Verbindungen das Ergebnis einer erdgeschichtlichen Diagenese, die einen Naturstoff mit bemerkenswerten Eigenschaften entstehen ließ. Es ist eine faszinierende Tatsache, dass Silizium, das wichtigste Element der mineralischen Welt und Kohlenstoff, der zentrale Baustein organischer Strukturen, in diesen Fossilien eine mineralisch-organische Struktur bilden, mit der Biomoleküle mineralisiert und so für viele Jahrmillionen konserviert werden.

Palynomorphe

Mit der Bezeichnung „Palynomorphe“ fasst man alle figurierten säureresistenten organischen Mikrofossilien zusammen, die „den üblichen Aufbereitungsgang mit Salzsäure (HCl) und Flusssäure (HF) überstehen“ (Heunisch, 1999). Bei den so erhaltenen Lebensformen handelt es sich vor allem um Mikrofossilien, wie Sporen und Pollen, die der Vermehrung und räumlichen Verbreitung dienen. Sie sind sehr klein und die rezenten Vertreter von chemisch äußerst stabilen Hüllen, dem Sporopollenin, umgeben. So stabil, dass auch hier generell die Vorstellung besteht, alle derartigen Objekte haben in Substanz überdauert. „Hier liegen sie nicht etwa versteinert, also in Mineralsubstanz umgewandelt vor, vielmehr ist es auch noch nach Jahrmillionen das Sporopollenin erhalten, allenfalls durch Inkohlung oder andere sedimentchemische Prozesse mehr oder weniger stark verändert“ (Wierer, 1999). Sporen kommen vor als Verbreitungseinheiten von Moosen, Bärlappen, Schachtelhalmen, Farnen und Pilzen. Sie werden im Verlauf eines Generationswechsels zwischen einer Gameten- und einer Sporengeneration gebildet. Aus einer Spore keimt ein neues Individuum, der Gametophyt, der entweder männliche oder weibliche Keimorgane und Gameten bildet. Pollen sind dagegen stark reduzierte männliche Gametophyten, die den männlichen Gameten, die Spermazelle, zum weiblichen Gametophyten bringen, wo er mit dem weiblichen Gameten, der Eizelle, verschmilzt. Man findet Pollen erst bei den Samenpflanzen, sie sind also entwicklungsgeschichtlich jünger als Sporen. Die Pollen der Trias stammen von Gymnospermen (Nacktsamern). Nach Heunisch (1999) sind in palynologischen Präparaten auch pflanzliche Kutikeln und „andere nicht näher bestimmbare Pflanzengewebe“ enthalten und sie weist darauf hin, dass man alle diese Reste auf Grund ihrer gemeinsamen Stoffnatur als Kerogene bezeichnet. Die in den Fig. abgebildeten Palynomorphen bestehen aus dem gleichen bernsteinartigen Material wie Kutikeln und Pilze. Es werden auch Megasporen direkt auf den fossilen Pilzen gefunden, mit denen sie stofflich verschmelzen. Es ist daher zu erwarten, dass auch die fossilen Palynomorphen aus siliziumorganischen Verbindungen bestehen, was man mit ihrer Silikatasche leicht zeigen kann. Nach Heunisch (1999) ist ein niedriger pH-Wert Voraussetzung für die Erhaltung von Palynomorphen. Dies wird durch die Farbreaktion der fossilen Flechtenstoffe mit KOH bestätigt. Die Färbung der fossilen Flechtenstoffe mit Kalilauge zeigt nämlich , dass die Reaktion im basischen Milieu erfolgt. Das bedeutet, dass die Flechtenstoffkristalle im sauren Milieu überdauert haben, denn sonst wären sie bereits in situ farbig.